María Jesús Pérez Ortiz

María Jesús Pérez Ortiz

Doctora en Filología, catedrática y escritora

Alfonsina Storni es una poeta muy conocida del gran público, especialmente, por la célebre canción ‘Alfonsina y el mar’, con interpretación magistral por Mercedes Sosa. En ella se cuenta el suicidio de la poeta: Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz…”. Y sigue el hermoso canto de amargura y dolor… Pero no hubo blanda arena donde su pie dejara una pequeña huella, ni fue lentamente a hundirse en el azul infinito para fundirse con la eternidad.

Fue en octubre de 1938 el año de su fatal decisión, precisamente cuando había conseguido llegar a la cumbre de los elegidos porque la escritura fue para ella una necesidad vital. La poeta argentina abordó la tensión constante entre su aspiración a un mundo regido por la justicia y la nobleza, y la disparidad con el entorno más inmediato que muchas veces se caracterizaba por su mediocridad.

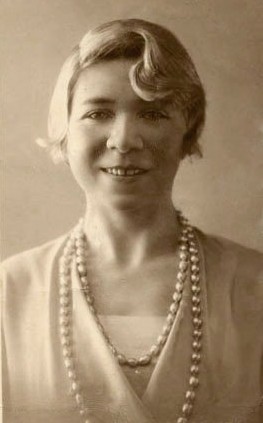

Alfonsina Storni (1892-1938)

Sus composiciones reflejan la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final de su existencia, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos desmotivacionales. Se suicidó en la ciudad de Mar de Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío y así lo había expresado en un poema a su gran amigo Horacio Quiroga, que también se había suicidado. Hay versiones románticas, como la ya citada, que dicen que se internó lentamente en el mar y sirvieron como inspiración para componer la zamba antes referida, la cual relata el suceso y sugiere el motivo.

Gran parte de su vida trascurrió en Rosario, provincia de Santa Fe. Su infancia y adolescencia fueron difíciles y plagadas de dificultades económicas. El alcoholismo del padre contribuyó al fracaso de su pequeña empresa. Alfonsina sentía en su interior una necesidad vital de escribir poesía y por eso expresó al mundo: “A los doce años escribo mi primer verso. Es de noche; mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte.”.

Si bien la imagen de su padre tiene matices melancólicos, la de su madre refleja una tristeza oculta que muestra la marca de la resignación femenina: (…) A veces, en mi/madre apuntaron/antojos/de liberarse, pero/se le subió a los/ojos/una honda/amargura y en la/sombra lloró.

Ya dejaba ver un alma anhelante de ilusiones rotas por un dolor antiguo. Fiel reflejo es su poema ‘Anhelos’: Bajo el ombú/ que eleva/majestuoso/su verde copa/en la lanosa pompa/he sollozado/un día/los recuerdos/que viven en el alma./ Bajo el ombú,/coloso de lo inmenso,/cuando la/noche/silenciosa y/quieta/iba robando al/día sus colores/lloré mi dicha/muerta.//Testigo fue del/dolorido grito/con que en las/horas del dolor/pasadas,/el corazón/rebelde al/sufrimiento/protestas levantara./Tiempo hacía/ya que de la/herida abierta/la sangre gota/a gota no/manaba.//Tiempo hacía/ya de su tronco/ hermoso/la suerte me/alejaba.// Y hoy al/mirarlo, siento/que de nuevo/acuden en/tropel viejas/nostalgias/que en el fondo/de mi alma/dolorida/juzgaba/sepultadas./Mas, si el dolor/de nuevo en mí/provocas/no he de odiarte por/eso, árbol/querido,/que al cadáver del indio/vagabundo/un día diste/abrigo.//Y en prueba yo/también, como/ese ignaro/quiero por cruz/tu sombra/silenciosa;/y en vez de/blanca lápida/labrada/el verde de tus hojas.”.

Ya desde el principio asistimos a una temática de dolor, de un alma donde habita la melancolía, el ansia de libertad, los anhelos no cumplidos, tejiéndose un interior humano que ve con alegría la muerte como liberación del dolor. Una vida sin sentido pero con el libre albedrío de su acabamiento. Por circunstancias de su existencia, iba acumulando un peso que su alma no soportaba y acababa en llanto. Todos estos sufrimientos pudieron ser el presagio de lo que ocurriría años después.

En su primer libro de poesías, La inquietud del rosal, expresaba sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo. Se publicó en 1916, aunque nunca le pudo pagar la edición al impresor. El libro no tuvo buena acogida, sin embargo, su publicación le permitió ingresar en los cenáculos de escritores, como la primera mujer en integrarlos. En 1919, el poeta mejicano Amado Nervo llegó a la Argentina como embajador de su país, y frecuentó las mismas reuniones que Alfonsina. Ella le dedicó un ejemplar de La inquietud del rosal, y lo llamó en su dedicatoria “Poeta divino”.

Eran épocas de crisis, en las que la poesía no daba para vivir pero su voluntad no la abandonó, y siguió escribiendo. En 1918 publicó El dulce daño. Por entonces, Alfonsina se estaba reponiendo de una gran tensión nerviosa que solía padecer. En 1920 visitó el cementerio de Buceo y escribió su poema ‘Un cementerio que mira al mar’ centrado en un diálogo con los muertos. En 1925 publicó Ocre, que marcó un cambio decisivo en su poesía. Fundamentalmente de temática amorosa, también se ligó a la temática feminista, intentando desligarse de los oropeles del Modernismo y volviendo más la mirada al mundo real. Por otro lado, la soledad y la marginación hicieron mella en su salud, y a veces la neurosis la obligaba a abandonar su puesto de maestra de escuela que ejercía por entonces.

Tuvo una gran relación con el poeta Horacio Quiroga que también se suicidó. Tuvieron numerosos encuentros, pues compartían muchas aficiones entre ellas la música Wagneriana. Nunca se supo si fueron amantes, aunque sí se sabe que ella apreciaba mucho a Quiroga como un amigo que la comprendía, y al que le dedicó un poema cuando él se suicidó y donde Alfonsina presagia su propio final: Morir como tú,/Horacio, en tus/cabales,/y así como en tus/cuentos, no está/mal;/Un rayo a /tiempo y se/acabó la/feria…//Allá dirán./Más pudre el/miedo,/Horacio, que/la muerte/que a las espaldas va…

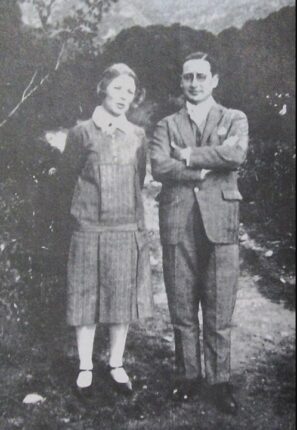

Alfonsina Storni a los 24 años

Hay muchas referencias en correspondencias que hacen alusión a preocupaciones, malos ratos y apuros, a falta de voluntad y a estados variables de salud. Tenía la sensación de que otras personas estaban molestas con ella y se sentía insegura al no poder devolver los favores a quienes se los hicieran. Sufría un continuo sentimiento de culpabilidad, síntoma de la paranoia que comenzaba a padecer: manías persecutorias, miedos, a veces, infundados, miedo a la vida y a la muerte, complejo infundado de inferioridad que alternan con grandes iluminaciones o estados de salida de la realidad (éxtasis erótico-místicos, oníricos…), para desembocar en estados de depresión, melancolía, tristeza, sequedad o vacío existencial. Era tal su estado que su amiga Blanca de la Vega, consiguió convencerla para hacer ese año un viaje a Europa, que repetiría en 1931, en compañía de su hijo. Realizó dos viajes a Madrid y visitó la Residencia de Señoritas, que dirigía María de Maetzu. Todo ello consiguió animarla. También se alegraba de que comenzaran a ser reconocidas las virtudes de la mujer afirmando: “La civilización borra cada vez más las diferencias de sexo, porque levanta a hombre y mujer a seres pensantes y mezcla en aquel ápice lo que parecieran características propias de cada sexo y que no eran más que estados de insuficiencia mental…”.

El verano de 1934 lo pasó en el Real de San Carlos con una amiga, donde realizó largos paseos descalza por el río, descargó sus nervios y sus estados de angustia y en su habitación durmió largas noches y siestas, situación que repitió el verano siguiente. En este último dieron comienzo sus problemas de salud. En 1937 escribió su último libro Mascarilla y trébol, donde trató de desarrollar una nueva forma de pensar poesía y, por consiguiente, una nueva forma de pensar el mundo. Tenía que superar la muerte de Quiroga y evitar el retorno de la suya; se cuidaba de todo, cuando comía pan dejaba el trozo que había usado para sostenerlo. Su amiga Fifí Kusrow comprobó que estaba haciendo exorcismo. De estos cambios habló en el prólogo de su último libro.

Cuando su amigo Roberto Giusti leyó este libro detenidamente observó que le llamaba la atención la insistencia en el paisaje, sobre todo en el río, en ese río que fluye incesante hacia el mar, metáfora manriqueña y machadiana (vida-río, mar-muerte): Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir… El mar de su yo, de su ego, ese que se perdió en los abismos de lo desconocido para seguir fluyendo en su eterna corriente…

Admitió, asimismo, Roberto Giusti que el libro le pareció “carecer de alma”. Un libro frío, tal vez anticipo de sus fatídicas premoniciones. Por aquel entonces le comentó a su hijo los temores por la fragilidad de su salud. Durante aquella época, antes de regresar a Buenos Aires se hospedó en casa de su amiga Fifí a quien confesó: “Si alguna vez supiera que tengo una enfermedad incurable, me mataría. Alejandro puede defenderse y mi madre no necesita de mí”. Al regresar a Buenos Aires se enteró del suicidio de Leopoldo Lugones y también de la hija de Horacio Quiroga, Eglé, con sólo veintiséis años.

Un día cuando Alfonsina se estaba bañando en el mar, una fuerte ola le golpeó en el pecho, quien sintió un dolor muy fuerte y perdió el conocimiento. Cuando lo recobró descubrió un bulto en el pecho. Cuando llegó a la capital sus amigos le aconsejaron visitar a un especialista. El 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada de cáncer de mama. La mastectomía le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques de nervios, pero ahora los síntomas de su enfermedad mental se recrudecieron. Poco a poco fue decayendo, su carácter cambió, se manifestaba huraña, huidiza y no podía admitir sus limitaciones físicas; deseaba vivir pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. Sólo asistió a una sesión de rayos que la dejó exhausta y no pudo soportar el tratamiento. No permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él.

El 18 de octubre de 1938 viajó a Mar de Plata. Cuando el tren partió le dijo a su hijo que le escribiese, que lo iba a necesitar. Alfonsina escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, en las que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20 escribió todo el día en el hotel. Al día siguiente un fuerte dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una carta en el buzón. Contenía su poema ‘Voy a dormir’, el último que escribió: … Voy a dormir, /nodriza mía, /acuéstame. /Ponme una/lámpara a la/cabecera,/una/constelación,/la que te guste,/todas son buenas; bájala un poquito.//Déjame sola:/oyes romper/los brotes,/te acuna un/pie celeste/desde arriba/y un pájaro te/traza unos/compases/para que olvides./Gracias… Ah,/un encargo,/si él llama/nuevamente/por teléfono/le dices que no/insista, que he/salido…

Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Al parecer, se arrojó al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres a doscientos metros de la costa. Sobre la escollera se encontró uno de sus zapatos, el cual se había enganchado con los hierros en el momento en que su dueña se había arrojado al mar. Cuando dos obreros descubrieron el cadáver en la playa, se difundió la noticia. Al otro día La Nación publicó su poema de despedida, ‘Voy a dormir’, que termina con un misterio poético que ninguna biografía podrá desvelar: Si él llama/nuevamente por/teléfono/le dices que no/insista, que he salido…

Alfonsina Storni y Fermín Estrella Gutiérrez, en Córdoba, Argentina, en 1922

Quisiera hacer una observación al respecto, siempre desde el terrero de la hipótesis, que pudiera desvelar ese enigma. Tras detenidas lecturas de su obra, y tras un ejercicio de intelectiva interiorización en el mundo transvisible, podría pensarse que el pronombre (él) no se refiere a ningún sujeto real sino a un él innominado ante el que la escritora manifiesta su rebeldía: “le dices que/no insista…” Así, el suicidio se puede interpretar como un acto de libertad del ego, que, en definitiva, es el único dueño de una vida que nace por azar…

El mar, el río, el agua, una constante inconsciente en su vida. Nace en el mar, muere en el mar, ola gigante que le descubre la enfermedad, el dolor, el miedo, la vulnerabilidad de la existencia, el sufrimiento. Esa pudiera ser la respuesta a su fatal decisión y la interpretación de sus últimos versos del último poema. Termina diciendo “que he salido”; por fin, ha salido del humano existir, decisión consciente del libre albedrío del ego. Alfonsina reaccionó con la elección de un suicidio fríamente planeado y ejecutado casi como una obra de teatro.

Si Alfonsina dice en su última carta “me arrojo al mar” y no “me mato” es porque su ademán apunta más a ganar de mano y sustraerse a su imparidad que a lo insoportable que escapa a su voluntad. No se deja terminar, termina ella, que la naturaleza avance sólo a través del mar, no de células malignas, ninguna entrada del escarpelo, a los rayos, aunque son palabras modernas que ella usaría en sus poemas; la corta de un salto, como quien pone un punto final… y con un sombrerito en forma de escupidera y su cartera de poemas escritos a mano sale para la historia el mito de “Alfonsina y el mar”. Tal y como sentencia la popular obra, “su pequeña huella no vuelve más…”. Sin embargo, queda la palabra, el milagro de la palabra “atada a tinta” para leer, oír, escuchar sus pensamientos, sus luchas y sus tristezas.

El poeta Jorge Valdivieso reflexionó acerca de la obra literaria y poética de Storni: “La obra poética de Alfonsina Storni ha producido reacciones muy distintas en la crítica, pero en general se ha tomado su creación como ejemplo de la vida de una mujer atormentada por el amor y por las limitaciones sociales que se imponían a la mujer de su época.”.

En su poesía habla por la mujer que no ha comprendido, habla por un yo lírico que coincide bastante con su personalidad, dialoga con otras mujeres con las que comparte sufrimiento y, por último, como en el poema ‘Voy a dormir’, se queda sola consigo misma, y ese es el momento peor, porque es el de la muerte. Alguien que escribe un ‘Epitafio para mi tumba’ es alguien que ha pensado no solamente en la muerte, sino en lo que viene después; y ese otro tipo de angustia: la de desaparecer, no ser nada, que nadie la recuerde. Alfonsina tuvo suerte: hoy la seguimos recordando cada vez con un interés más lúcido.

epistemai.es – Revista digital de la Sociedad Erasmiana de Málaga – ISSN: 2697-2468

Pérez Ortiz MJ. Suicidio y literatura, Alfonsina Storni. epistemai.es [revista en Internet] 2025 octubre (27). Disponible en: http://epistemai.es/archivos/9028