Aurelio Pérez Jiménez

Universidad de Málaga

Vicepresidente de la Sociedad Erasmiana de Málaga

En una época como la nuestra, en la que han venido a menos los valores éticos, no está de más que volvamos la vista hacia los ejemplos antiguos, que tanto juego han dado en la conformación de la cultura europea.

Uno de esos valores es el de la piedad filial o respeto debido por los hijos a sus padres. Pieté filiale de Cléobis et Biton es precisamente el título que dio Jacques Gamelin a un cuadro suyo (fig. 1). Recrea la historia que nos ocupa hoy y en él me he inspirado para estas reflexiones sobre el tema.

Fig. 1. Jacques Gamelin, ‘Piété filiale de Cléobis et Biton’. Óleo presentado al Prix de Rome de 1764 (Musée des Beaux-Arts de Carcassonne, Inv. Nr. 1991.1.1).

La anécdota remonta a la Grecia arcaica, cuando la familia era observada con admirable respeto por la sociedad. Tal vez le llegó al historiador Heródoto por tradición oral o por algún escrito anterior. Lo cierto es que éste, a finales del siglo V a.C., la recogió como parte de ese género de encuentros ficticios entre el sabio y el rey tan propio de la Antigüedad. En nuestro caso, el legislador, poeta y sabio ateniense Solón, después de dictar sus leyes y hacer jurar a los atenienses que las mantendrían al menos durante 10 años, decidió viajar por las regiones orientales del Egeo para aprender más, según Heródoto, o, según Plutarco, para evitar presiones en relación con sus medidas durante el tiempo de vigencia acordado. Visitó Egipto donde mantuvo animadas charlas con los sacerdotes de Menfis, estuvo en Chipre y luego llegó a Sardes, en Lidia, como huésped del mítico rey Creso. Tantas eran las riquezas de este último que su nombre todavía hoy es sinónimo de ‘rico’. Pero toda la opulencia material que ostentaba en su palacio era vana pobreza de espíritu. Difería en esto de Solón, quien había rechazado oportunidades de enriquecimiento en su patria y que, como buen intelectual griego, practicaba la máxima délfica medèn ágan (“nada en demasía”).

Pues bien, el empavonado y codicioso Creso, buen conocedor del prestigio de su huésped, quería sancionar con el asentimiento del sabio su fama de “hombre más rico del mundo”, ya proverbial en todo el mundo conocido. Así que, confundiendo por su ignorancia los términos, decidió preguntarle quién era, en su opinión, el hombre más feliz (no el más rico) de la tierra.

Lo hizo llamar y, no pareciéndole muy impresionado por el lujo de las estancias del palacio, ni por los ricos vestidos y adornos suyos y de sus cortesanos, lo llevó a una sala donde amontonaba los tesoros más valiosos y se los mostró, convencido de que se dejaría seducir por tanta riqueza. Pero Solón no hizo gesto alguno al ver el oro, plata y piedras preciosas, sino que, fiel a sus principios, evidenciaba un absoluto desprecio por aquellos objetos. Y cuando Creso, henchido de vanidad, le formuló la anhelada pregunta,

“Amigo ateniense, hasta nosotros han llegado muchas noticias sobre ti, sobre tu sabiduría y tus viajes, en el sentido de que por ansia de saber has recorrido muchos países para conocerlos. Pues bien, ahora me asaltó a mí el deseo de preguntarte si viste a alguien que fuera el más dichoso del mundo”,

el sabio, que, tras haber contribuido al bien de la patria, ya no aspiraba a nada en la vida y aborrecía a los aduladores de corte, contestó afirmativamente. Pero su respuesta no tenía que ver con el rey, sino con personas normales y del montón. El primero era el ateniense Telo, que murió luchando por la patria en Eleusis, después de poner en fuga a los enemigos. Lo hizo viejo y afortunado, gozando de una vida plena con sus hijos y nietos. A su muerte los atenienses lo enterraron con los honores reservados a los héroes. Aceptó Creso a regañadientes la respuesta de Solón y, molesto, volvió a preguntar quién era, en su opinión, el segundo hombre más feliz, pensando en sí mismo. Aquí es donde entra nuestra anécdota sobre Cléobis y Bitón; pues, a la nueva pregunta del rey, el sabio respondió:

“Sí, Cléobis y Bitón. Estos, que eran de linaje argivo, tenían asegurado su sustento y, además, su vigor físico era tan grande que ambos por igual habían sido campeones en los juegos; pero, todavía más, se cuenta de ellos la siguiente historia: Con motivo de la celebración por los argivos de una fiesta en honor de Hera, su madre [pues era sacerdotisa de la diosa] tenía que ser conducida por una yunta al santuario, pero los bueyes no le regresaban a tiempo del campo. Apremiados por la hora, los muchachos se metieron bajo el yugo, tiraron del carro en que iba su madre y, tras recorrer cuarenta y cinco estadios [algo más de 8 km], llegaron al templo. Cuando realizaron esa proeza a la vista de todos los asistentes, les sobrevino el mejor fin de su vida y la divinidad nos enseñó con su ejemplo que es mejor estar muerto que seguir vivo. En efecto, los argivos los rodearon y daban sus parabienes a los jóvenes por su vigor, mientras las argivas felicitaban a su madre por ser señora de semejantes hijos. La madre estaba muy contenta con el suceso y su repercusión y, puesta en pie ante la imagen, pidió a la diosa para Cléobis y Bitón, sus propios hijos que tan espléndidamente la habían honrado, concederles el mejor regalo posible para un hombre. Después de esta petición, cuando terminaron los sacrificios y el banquete, los jóvenes se fueron a dormir allí mismo, en el templo, y ya no se levantaron, sino que tal fue el final que tuvieron. Entonces los argivos erigieron estatuas suyas y las consagraron en Delfos, por haber sido excelentes varones”.

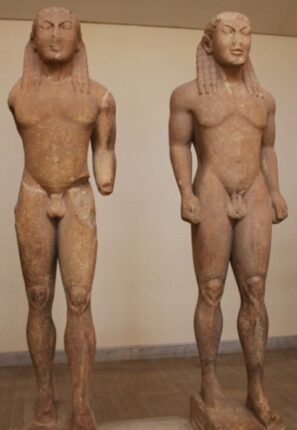

Fig. 2. Estatuas de Cléobis y Bitón (c. 600 a.C.), obra de Polimedes de Argos. Museo de Delfos (foto del autor).

Heródoto, cuyo texto (I 31) he traducido, recoge el suceso como probablemente se lo contaron a él. Las estatuas de los dos jóvenes consagradas por los argivos en Delfos (fig. 2), bien pudieran ser las de los dos koûroi expuestas en su museo. Pausanias (II d.C.), autor de la primera guía turística de Grecia, describe además un bajo relieve en Argos con los jóvenes arrastrando el carro de su madre (II20.3), del que desconocemos la fecha; aunque la noticia demuestra que la historia formó parte del bagaje mítico de Argos precisamente por la piedad filial de ambos héroes. Plutarco (I/II d.C.), que con las anécdotas de sus biografías persigue una enseñanza moral para los jóvenes de la época de Trajano, fomentando valores éticos universales como la justicia, el afecto, la piedad religiosa, la generosidad y la amistad entre otros, adorna con más detalles el relato del historiador (Solón 27.7). Así, de Cléobis y Bitón, resalta su amor fraternal y filial cuando apostilla que eran “hombres muy cariñosos con sus hermanos y con su madre”; y, con respecto a su muerte, insiste en la dulzura del premio divino, diciendo que, “se les encontró muertos con una muerte indolora y sin sufrimiento por tanta gloria”. Tanto fascinaba el tema al moralista que alude de pasada al episodio en un escrito sobre el adulador y el amigo (Mor. 58D) ο, con más detalle (en este caso para instruirnos en sentido positivo sobre la importancia religiosa de la muerte, aunque también para recordar la eusébeia o ‘piedad’ de los jóvenes), en otro para consolar a su amigo Apolonio (Mor. 108E-F). Y en un fragmento transmitido por Estobeo incluso nos revela el nombre de la sacerdotisa, Cidipe, cosa que hace también su coetáneo Dion Crisóstomo (Or. 64.6), sumándolo a los de Telo y Eolo, como ejemplo de padres que fueron felices por sus hijos.

La historia, con pequeñas variantes, fue, pues, muy conocida en la Antigüedad. Luciano (II d.C.) la inserta en un diálogo entre Solón y Creso (Caronte 10) que le cuenta Mercurio al barquero de los muertos; aunque pone en primer lugar a los jóvenes y en segundo a Telo, quizá (pienso yo) porque en su tiempo se prefería el tópico de la piedad filial al de la muerte por la patria. El comentarista de Virgilio, Servio (IV), refiriéndose al verso 532 de la Geórgica I, dice que la falta de bueyes se debía a una peste; y el bizantino Tzetzes (XII) atribuye la decisión de los hijos al hecho de que la madre estaba enferma. En cualquier caso, la anécdota contada por el Solón de Heródoto tuvo tanto éxito que, un siglo antes de Plutarco, Cicerón (Tusc. 1.113) destaca su popularidad (fabula nota est) y, otro después, Diógenes Laercio no ve necesario entrar en detalles precisamente por ello (I 50.10). Pero no solo era popular por el motivo que daba Solón, porque nadie puede ser considerado feliz antes de su muerte, sino también como ejemplo de piedad filial, virtud merecedora para Cléobis y Bitón de la admiración de sus conciudadanos en el texto de Heródoto y por la que la anécdota entró en las colecciones de época greco-romana. Hacia ello apunta el hecho de que ambos sirvieran de referencia en el III a.C. para el pueblo de Cízico complacido por el trato de Éumenes y Átalo a su madre durante una visita a la isla. Estos, según cuenta Polibio (II a.C.), llevaron de la mano a aquella, la reina Apolónide, por los templos y por toda la ciudad, mientras la gente, como los argivos de antaño, aplaudían su virtud, que comparaban a la de los míticos héroes.

Fig. 3. Cléobis y Bitón llevando el carro de Cinipe. Plato del taller de Urbino, c. 1550 (Kestner Museum, Hannover, Inv. Nr. 396).

La verdad es que para el Solón de Heródoto la leyenda de Cléobis y Bitón ilustraba cómo la muerte es requisito para juzgar la felicidad humana, razón por la que también la mencionaría Erasmo de Rotterdam en su Panegírico del archiduque D. Felipe de Austria. Sin embargo, el enfoque moral y didáctico de la historia, tan propio de la Roma republicana, facilitó su reinterpretación como modelo de piedad filial. En efecto los jóvenes argivos abren la lista de hijos piadosos de Valerio Máximo (V4, 2xt. 4) ya en el I a.C. y de Higino (fab. 254) en el II d.C., un perfil que (aun conservando el de Heródoto) será grato a los humanistas europeos. Por citar solo un ejemplo que nos es próximo, el sevillano Juan de Mal Lara (XVI) incluye la anécdota en su relación de hijos piadosos, junto a Eneas, sacando de Troya a Anquises sobre sus hombros, y a los hermanos de Catania (Anfínomo y Ánapo) que, mientras otros cogían sus riquezas, ellos prefirieron salvar a sus padres del fuego con que el Etna asolaba la ciudad (Philosofía vulgar, Sevilla 1568, chi. I, cent. 7).

Pero no solo cuenta la literatura. La conducta ejemplar de Cléobis y Bitón, dándolo todo por la madre, tuvo desde el principio suficiente fuerza plástica para llamar la atención del arte. Así, a partir del Renacimiento, el tema gozó entre pintores, grabadores y escultores del mismo eco que en la literatura, exportando incluso su mensaje educativo a objetos de la vida cotidiana, como los platos producidos a mediados del XVI en la ciudad de Urbino (fig.3).

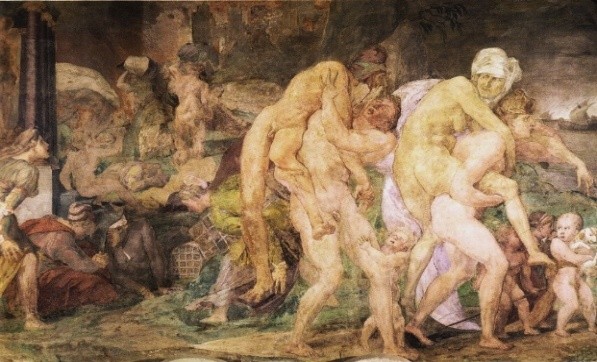

Por ejemplo, en el mismo XVI, cuando Francisco I encargó al manierista Rosso Florentino decorar la galería del Palacio de Fontenaibleau con historias y alegorías morales, éste ilustró la piedad filial pintando, una frente a otra, las historias ya citadas de Cléobis y Bitón y los hermanos de Catania (fig. 4).

Fig. 4. a. Cléobis y Bitón llevando el carro de Cinipe.

Fig. 4. b. Anfínomo y Ánapo salvando a sus padres del incendio de Catania por la erupción del Etna (Palacio de Fontainebleau, Galería de Francisco I).

Fig. 5. a. Nicolas-Pierre Loir, Cleóbis y Bitón. Budapest, Szépmüvészeti Muzeum, Sammlung Esterházy, Inv. Nr. 698 (c. 1649).

Fig. 5. b. Nicolas-Pierre Loir, Cleóbis y Bitón. Museo DomQuartier, Salzburgo, Inv. Nr. 389 (1650).

Un siglo más tarde, la pintura, abandonando las exuberancias del barroco y rococó, recupera los temas clásicos y mitológicos y, de la mano de Nicolás Poussin, vuelve a la serenidad del clasicismo. Entonces un coetáneo suyo, Nicolas-Pierre Loir, pintó dos cuadros sobre este tema de Cidipe y sus hijos (fig. 5) e imprimió además la litografía de uno de ellos conservada en la Biblioteca Nacional de París.

Poco después, con el neoclasicismo bien asentado en los palacios europeos del XVIII y XIX, los temas antiguos vuelven a educar a reyes y gobernantes o son propuestos a los artistas en las exposiciones de los museos y en los concursos de las Academias de Bellas Artes. Entre esos motivos, los profesores, lectores asiduos de los autores clásicos, incluyen nuestra anécdota. Esta inspiró en concreto el certamen de pintura del Grand Prix de Rome en 1763/1764 y los de escultura y relieve en 1801 y de 1855. En cuanto al de pintura, el primer premio (reservado de 1763) fue ganado por Jean-Baptiste Alizar (fig. 6) y (1764) por François-Antoine Callet (fig. 7).

Fig. 6. Jean-Baptiste Alizard, Cléobis_et_Biton, ‘Cléobis et Biton’. Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, Musée de la Chartreuse. 1er premio pintura, Roma 1763 (concedido en 1764).

Fig. 7. Antoine-François Callet, ‘Cléobis et Biton con-duisent le char de leur mère au temple de Junon’ Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, Musée de la Chartreuse. 1er premio pintura, Roma 1764.

Con ello, la piedad filial (título del cuadro de Jacques Gamelin con que comencé estas reflexiones, supra, fig.1), convertida en tópico literario un milenio antes, ganó nuevas energías en los pinceles y en el cincel de los artistas, ajustado a las modas de cada época; pero conservando siempre la carga didáctica encontrada por griegos y romanos en la respuesta de Solón a Creso, a saber: que el mayor tesoro del hombre es que los hijos honren a sus padres y lo den todo por ellos. Yo pongo fin aquí a esta aventura literaria y artística con otra tela premiada en París a finales del XIX (fig. 8) que, por el origen germánico del artista, fue objeto de una crítica chovinista (“Une médaille à un allemand”) en Le Petit Parisien del 1 de junio de 1884. En ella el pintor ha sabido al menos contrastar el dramatismo trágico de la madre, a causa de la pérdida de sus hijos (como la Yocasta de Eurípides), con la serenidad piadosa de estos, felices por esa muerte/sueño con que la diosa premió su gesta y los inmortalizó el Solón de Heródoto.

Fig. 8. Carl Ernst von Stetten, ‘La Mort de Cléobis et Biton’, Medalla en el Salón de Paris de 1884.

epistemai.es – Revista digital de la Sociedad Erasmiana de Málaga – ISSN: 2697-2468

Pérez Jiménez A. Piedad filial de Cléobis y Bitón. Todo por la madre. epistemai.es [revista en Internet] 2025 junio (26). Disponible en: http://epistemai.es/archivos/8600