Se suele decir que lo que no mata, te hace más fuerte. Pero yo siempre preferí, quizá por mi alergia a todo lo que suene a frase motivacional y mi adicción a las croquetas, la variante “lo que no mata, engorda”. Bajo este eslogan y con las croquetas y mucho cine como protagonistas, tuvo lugar el pasado noviembre una nueva edición, la vigésima novena, del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, una de las citas cinematográficas indispensables del panorama cultural malagueño. Fancine 2019 ofreció una programación de hasta 84 títulos con el mejor cine de género del año, que recogía algunas de las propuestas más audaces vistas en festivales de prestigio como Cannes, Sitges o Toronto, y proyectó además algunos clásicos del terror gastronómico como Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro) de Peter Jackson y Delicatessen, de Jean Pierre-Jeunet y Marc Caro.

En esta edición, La claqueta de Epistêmai tuvo la oportunidad de volver al festival y asistir a la proyección de una selección de filmes entre los que, desgraciadamente, no se encuentran obras tan atractivas como Bliss de Joe Begos, First Love de Takashi Miike, Próxima de Alice Winocour, El lago del ganso salvaje de Diao Yinan o ALPHA, The right to kill de Brillante Mendoza. Protagonizan en cambio esta crónica las trece películas que tuve oportunidad de ver y que servirán como muestra de la calidad y variedad cinematográfica que ofrece anualmente Fancine.

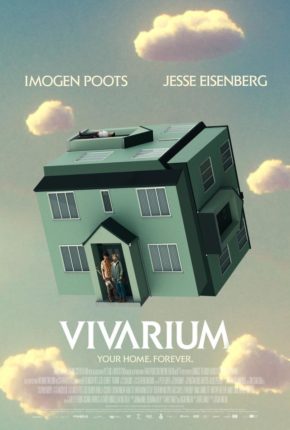

La película encargada de inaugurar el festival enseñó al público que el terror también puede tener cara de agente inmobiliario. Vivarium, de Lorca Finnegan, convierte en cine de terror lo que ya de por sí es una auténtica pesadilla para la generación millenial: la búsqueda de una vivienda digna. Una pareja de treintañeros, interpretados por Jesse Eisenberg e Imogen Poots (ganadora del premio a la mejor actriz), queda atrapada en la que parece ser la casa ideal de un barrio suburbano infinito. Pronto, en una caja de cartón, reciben un bebé cuya humanidad es solo aparente. El filme consigue que el espectador comparta el desconcierto de sus protagonistas antes unos eventos cada vez más increíbles que, finalmente, entran en terreno de lo alegórico: Vivarium se erige como una deconstrucción de la familia heteronormativa que revisa y cuestiona los roles tradicionales, condenados a repetirse, en una sociedad cada vez más deshumanizada.

La alienación de la sociedad juega también un papel primordial en la inquietante y profundamente estética Little Joe, de Jessica Hausner. Con unos apartados visual y sonoro portentosos (valedores de los premios a la mejor fotografía y mejor banda de sonido), Hausner construye una distopía moral sobre la imposición de la felicidad en nuestros días a costa de la pérdida de individualidad y de juicio crítico. La premisa: una ingeniera bioquímica (Emily Beecham) modifica genéticamente plantas decorativas con el fin de dotar de valor terapéutico su aroma, que genera una sensación de felicidad a quien lo consume. Una obra bien ejecutada con referentes tan marcianos entre sí como La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel, la frialdad cirujana de Michael Haneke y la colorida plasticidad de Pedro Almodóvar. También como un ejercicio de distopía, pero ambientado en el espacio, encontramos Aniara, de Hugo Lilja y Pella Kagerman. Un accidente desvía de su rumbo un crucero espacial, obligando a pasajeros y tripulación a reformularse como una civilización primitiva destinada a vagar eternamente por la inmensidad del espacio. Con el paso de los años, la desesperación inicial cede paso a la desesperanza más absoluta. Lilja y Kagerman atinan en su estudio de la naturaleza humana cuando todo lo que define la humanidad del individuo está condenado a la desaparición.

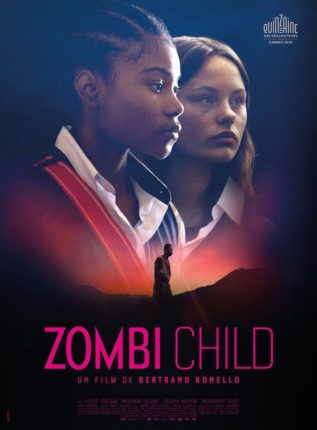

Continuando con dramas de autor, Zombi child, de Bertrand Bonello, resultó ser una de las películas más sugestivas entre las exhibidas en esta edición. La película desarrolla dos tramas paralelas, pero relacionadas entre sí: por un lado, el regreso de entre los muertos de un hombre haitiano en los años 60, obligado a trabajar en las plantaciones de azúcar como un esclavo zombificado, y por otro, la historia de su nieta, trasladada a Francia tras el terremoto de 2010, y una compañera de clase que comienza a sentir una inquietante fascinación por el vudú. El resultado: una experiencia hipnótica que pone a debate temas como el colonialismo y la apropiación y uso de las culturas no europeas en Occidente.

Si Zombi child es un acercamiento al concepto original del zombi en Haití, Little monsters es una muestra más del zombi en la cultura popular que ha terminado por configurar un nuevo subgénero con múltiples manifestaciones. Lo que hace singular a la película de Abe Forsythe es su claro tono paródico y su premisa: en una granja escuela, ante la invasión de una horda de muertos vivientes (de los lentos, por suerte), una maestra de parvulario interpretada por una encantadora Lupita Nyong’o se propone proteger la inocencia de sus pequeños alumnos convirtiendo la supervivencia en un juego de niños. Una divertida y tierna propuesta que mezcla el gore con la comedia slapstick al ritmo de las canciones de Taylor Swift al ukelele.

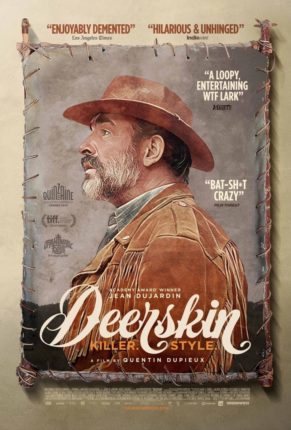

Siguiendo con las aproximaciones al terror desde la comedia, en Come to daddy, ópera prima de Ant Timpson, un joven treintañero se reencuentra con su padre, al que nunca había conocido. El contraste entre el hijo, un hípster y urbanita Elijah Wood, y el padre, un ermitaño huraño y alcohólico, genera una comicidad genuina que termina derivando en una espiral de violencia y secuestros con grandes dosis de humor negro. La comedia absurda encuentra una digna representante en Le daim (Deerskin), ganadora del premio al mejor guion. El director Quentin Dupieux, un viejo conocido del festival, narra en esta ocasión la peculiar historia de un hombre y su cazadora de piel de ciervo. Ambos comparten un sueño: uno quiere ser la única persona que lleve cazadora, la otra, la única cazadora del mundo. La elegante puesta en escena de Dupieux lima el estupor que pueda provocar la esperpéntica premisa y la convierte en un brillante ejercicio de comedia que además es un juego metacinematográfico: el propio protagonista, interpretado por un Jean Dujardin ganador del premio al mejor actor, rueda con una cámara digital su particular cruzada contra el resto de cazadoras.

El protagonista de Le daim (Deerskin), aspa afilada de ventilador en mano, terminaba por hacer uso de la violencia con el fin de lograr su propósito, pero el motivo de sus acciones criminales era tan absurdo que resultaba hilarante. Más explícito y morboso es el uso de la violencia en El monstruo de St. Pauli. La película de Fatih Akin cuenta la historia real de un asesino en el Hamburgo de los años 70 que, tras violar y asesinar a sus víctimas, mujeres en situación de vulnerabilidad, las descuartizaba y emparedaba en su propio domicilio. La película no parece querer ofrecer un retrato psicológico de su protagonista ni servir como análisis de la toxicidad masculina, más bien es un catálogo de escenas a cada cual más miserable y feísta, solo tolerable por eventuales destellos de un humor negrísimo. Porque al espectador, abrumado por el horror, cuando ve cómo el asesino, que ya no puede soportar el olor a descomposición en su propio hogar, lanza a los cadáveres varios ambientadores de pino, no le queda otra que reírse por no llorar. Y los espectadores rieron y disfrutaron la experiencia lo suficiente como para otorgarle el Premio del Público.

La misoginia, tratada ahora dentro de un thriller policíaco, determina también el argumento de Anderson falls, de Julien Seri. El lleno absoluto que registró Color out of space, con Nicolas Cage protagonizando un relato de Lovecraft, y que ratificó en el palmarés el entusiasmo generado (recibió los premios a los mejores efectos especiales y al mejor director para Richard Stanley) me obligó a buscar una alternativa de última hora que no estaba prevista en mi programación. Si en el corto promocional que precedía a cada proyección, La croqueta rusa, un grupo de señoras disfrutaba de una ración de croquetas traicionera como una ruleta rusa, con Anderson falls me tocó la croqueta envenenada. Un detective de Los Ángeles se ve involucrado de manera personal en la investigación de una serie de asesinatos contra mujeres de éxito al resultar su esposa víctima de uno de ellos. Clásica historia de caída a los infiernos y venganza, cercana al telefilme, que desaprovecha la actualidad de su contenido y que tampoco termina de funcionar como entretenimiento puntual.

Darlin’, tercera parte de una trilogía protagonizada por Pollyanna McIntosh y que en esta ocasión también dirige, cambia el género del asesino y las víctimas. El argumento sigue a una mujer y su hija adolescente, Darlin’, últimas descendientes de un clan de caníbales en la Norteamérica rural. El devenir de la trama coloca a la joven en un colegio católico, donde un cura pretende usarla como un proyecto evangelizador y obrar así el milagro de la humanización del salvaje a través de la palabra divina. De manera paralela, la madre, buscando el paradero de su hija, no dudará en matar de manera brutal a todo el que se cruce en su camino, especialmente a hombres machistas. Aunque el contenido crítico no brille por su sutileza, Darlin’ es una propuesta interesante para los amantes del género de terror más tradicional. Casos opuestos a este los de Koko-di koko-da y La casa lobo. Ambos filmes parten de las bases del cine de terror para subvertirlas. La primera, dirigida por Johannes Nyholm, lo hace desde el punto de vista narrativo: una pareja, que debe lidiar con la repentina muerte de su hija, es asaltada en el bosque por la versión macabra de un grupo de personajes de cuento. Pero al igual que en Atrapado en el tiempo, la escena del asalto se repite hasta en cinco ocasiones con ligeras variaciones e invita a reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte y la asunción de la pérdida. La casa lobo es, por entero, cine experimental. La película, dirigida por Joaquín Cociña y Cristóbal León es la única propuesta de animación que he podido ver en esta edición. En el filme, una niña escapa de una secta alemana en Chile y se refugia en una casa que reacciona a sus sentimientos, y la forma de plasmarlos en pantalla es mediante un stop-motion que da vida a las diferentes estancias de la casa. Los directores consiguen crear un ambiente de pesadilla al rodar en plano secuencia el propio proceso interno de construcción y destrucción de los escenarios y los personajes, y al optar por una voz en off que narra en primera persona las experiencias, que reformulan los cuentos populares, de la protagonista.

Tras este recorrido por películas de diferentes géneros y tonos, con aproximaciones a la ciencia ficción y la distopía, el drama autoral crítico y reflexivo, la comedia absurda y satírica o el terror gráfico y descarnado, concluyo con la película más heterogénea de entre las comentadas y gran ganadora de esta edición: Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles. En un futuro no muy lejano, el pueblo de Bacurau, en las montañas brasileñas, despide a su matriarca Carmelita, efeméride que coincide con un evento más extraño: el pueblo está siendo borrado del mapa. Con un tono entre la distopía futurista y el spaghetti western, los habitantes del pueblo se disponen a defenderse machete en mano de aquello que amenaza su integridad. El salto de un género a otro beneficia a una película que acaba entendiéndose como una fábula alegórica del Brasil actual. La audacia de la propuesta fue recompensada con el Premio Universidad de Málaga al mejor largometraje de la sección oficial y con el galardón honorífico Gato Rabioso otorgado por la prensa acreditada. No me pude resistir y, desde La claqueta, voté también por el filme brasileño, porque, gracias a su funcional mezcla de géneros, termina por reunir todo aquello que define al Fancine.

Si lo que no mata, engorda, este servidor ha terminado esta edición orondo. Saciado de buen cine fantástico, pero con antojo de croquetas, me despido de un festival que el próximo noviembre celebrará su trigésima edición. No se la pierdan.

Isidro Molina Zorrilla

Isidro Molina Zorrilla