”Tanta haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: parirás los hijos con dolor”. Aquí y así empieza la historia; con la sentencia de Yhaveh dirigida a la mujer (Génesis 3, 16), con visos de veredicto.

Sin embargo, y con el paso del tiempo, el hombre ha supuesto que los textos bíblicos, con harta frecuencia, representan meras figuras literarias que esconden un mensaje que es necesario descifrar. La sensación dolorosa del parto y satisfactoria a la vez, salvo raras excepciones, es consecuencia de la determinación que hace siete millones de año tomó el primer homínido africano de dejar de apoyarse a cuatro patas y ponerse en bipedestación, de pie, con lo cual y gustando de permanecer la mayor parte del tiempo en tan singular postura, a su hembra, ya mujer, se le alargó la pelvis ósea y surgiéronle algunas estructuras pélvicas (las espinas ciáticas y la configuración platipeloide del estrecho superior) y aumentó el volumen craneal lo que explica el dolor que ocasionaría el paso de su hijo a través del canal del parto de esta guisa reformado. Quizás “Lucy”, la australopiteca, que vivió en Etiopía hace, quizás; 3,2 millones de años y que según Yves Coppens medía 1,20 metros de estatura y pesaba de 20 a 25 kilogramos, pudo experimentar la referida sentencia bíblica.

Escena de nacimiento. Biblioteca Nazionale. Turín

Enseguida, las descendientes de nuestra pequeña australopiteca observaron que en algunas ocasiones y debido al alargamiento de la pelvis existía un problema de incompatibilidad de tamaño con el diámetro de la cabeza del nuevo ser que a toda costa pugnaba desaforadamente por conocer el mundo exterior, de tal forma que el parto se hacía imposible, por lo que hubo de buscarse un procedimiento artificial, quirúrgico, que suplantase, aun a costa de riesgo, la vía natural. Nació así la cesárea.

Las primeras cesáreas se realizaban en vida de la madre, aunque enseguida esta técnica fue rechazada ya que exponía a la gestante a una muerte casi cierta, quedando reservada para extraer el feto de la madre recién fallecida. Dicen los libros que fue Escipión el Africano, el vencedor de los cartagineses, el primero que nació de esta forma dando así cumplimiento a la ley de Numa Pompilio que ordenaba abrir la matriz de toda gestante fallecida para salvar al niño, aunque la opinión popular atribuye esta primicia a Julio César, que dio significado así al vocablo “cesárea” que significa “nacido de un corte en la matriz”.

Ni uno ni otro ostenta la primacía de ver la luz terrenal por tan artificioso procedimiento, porque en la mitología griega nacieron así el dios Baco y Asclepios, el hombre que llegó a ser dios, y que fue extraído por el dios Apolo del útero de Coronis, que ya reposaba sobre el túmulo funerario.

Ignoro si los tocólogos tienen por patrón a San Ramón Nonato –me gustaría que así fuere–, pues con todo merecimiento es el “santo especialista en Obstetricia”, ya que nació por el mismo método que lo hicieron Escipión, Julio Cesar y Asclepios. Es una bella historia, y probablemente sea ahora el momento de recordarla.

En todos los santorales al uso se repite con mucha fidelidad la prodigiosa manera que tuvo Ramón para ver la luz terrenal por primera vez en 1204 en el pueblo ilerdense de Portell, obispado de Urgel. Cuéntase que su madre, multípara ya, falleció repentinamente durante el período de parto. La noticia se extendió rápidamente llegando a los oídos de su pariente, el Vizconde de Cardona, D. Ramón Guillén de Foch, que se encontraba cazando en los bosques cercanos. Presto acudió el vizconde a la estancia, proponiendo, para salvar al niño, abrir el vientre de la madre, lo que originó la radical oposición de los presentes, de una parte porque aquel acto suponía la profanación del cadáver, y de otra porque dado el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la madre, quizás uno o dos días, cabría suponer razonablemente que el niño no había podido sobrevivir. El vizconde hizo oídos sordos a estos consejos haciendo con su daga una amplia incisión en el vientre de la madre, suficiente para extraer el niño, que presentaba un aspecto saludable y que allí mismo fue bautizado, imponiéndosele el nombre de Ramón (no podía ser de otra forma). Desde entonces en su pueblo, y tras su muerte, en toda la cristiandad, llevó el sobrenombre de Nonat (no nacido). Nadie le llamó por su apellido que verosímilmente era Sarroy.

La operación de cesárea en aquellos tiempos era una intervención excepcional, ya que si la madre estaba viva, las posibilidades de que así siguiera tras la operación eran casi nulas, con lo que el acto quirúrgico se convertiría en asesinato; y si la madre estaba muerta, el óbito tenía que haber sucedido muy recientemente, de lo contrario también se cometía delito, el de profanación del cadáver.

A su muerte, pronto se desarrolló entre las gentes la devoción por el santo, sobre todo con ocasión de los partos difíciles y peligrosos (en realidad, dada la alta tasa de mortalidad maternal en aquellos tiempos, lo eran todos), por lo que en el sentir popular, fue intercesor de las parturientas y asimismo patrón de las matronas y hoy también de los matronos.

Castillo de Lucas nos ilustra de la costumbre existente en ciertos pueblos catalanes donde las mujeres, al iniciarse el parto, mandan encender una vela al santo (candela de San Ramón) que se consume de forma simultánea con el nacimiento de la criatura.

La copla, fiel fedataria de la costumbre popular, atestigua, con fidelidad no exenta de picardía, la devoción al santo:

“Las mujeres cuando paren

se acuerdan de San Ramón,

y no se acuerdan del Santo

cuando están en el jergón”.

Arraigo ha tenido en la cultura popular y en todas las civilizaciones todo lo que rodea el proceso de la gestación y del propio parto. Referiremos, a este respecto los rituales del antiguo pueblo azteca (Martínez Falero, J), donde ya la comadrona (tlamatqui) acompañaba a la novia en el cortejo nupcial. Durante el embarazo, la futura madre recibía baños de vapor y dos meses antes del parto determinaba la posición del feto corrigiéndola haciendo una versión externa si no era la adecuada. El parto era estimulado a través de las propiedades oxitócicas del cihuapatli, y el corte del cordón umbilical también seguía un ritual dependiente del horóscopo del recién nacido. Como puede comprenderse, las infecciones puerperales eran frecuentes, aunque, sin embargo, siempre eran consideradas como un acto de excelencia espiritual, siendo el equivalente de un sacrificio a las diosas.

Los kirguizes tienen también sus costumbres, algo extrañas. Lo cuenta Casas en su libro Creencias, costumbres y supersticiones relacionadas con el nacimiento (1932), a través de cuya lectura nos enteramos de que es normal que el marido golpee a su mujer gestante para que se alejen de ella los malos espíritus que alargaban el parto.

Antiguamente, además de la cesárea, un parto que no estaba exento de dificultad era el que se presentaba de nalgas. En la antigua Roma era “los niños que nacían con los pies por delante”. Estos infantes recibían allí el nombre de Agripa, teniendo, con el paso de las hojas de la historia, siniestra fama, ya que Nerón se llamó Agripa, como Agripa era su madre y también la de Calígula. O sea que lo aconsejable en Roma era hacer el viaje por el canal del parto lanzándose de cabeza al territorio latino.

En Andalucía, y sospecho que en otras zonas de España, en la medicina popular las cosas suceden de otra forma más pacífica, pues existen recomendaciones obstétricas e incluso vaticinios del sexo (sin necesidad de emplear las ecografías) que tienen lugar en nuestra geografía. A este respecto citaremos dos casos relatados por Alcántara Montiel en la comarca del Alto Guadalhorce, en Málaga: “A la embarazada se le prohíbe cruzar las piernas o enredar una madeja de hilo, ya que se considera que esto originaría la muerte del feto asfixiado por el cordón umbilical”. Otro más: “Entre los rituales de carácter mágico para determinar el sexo se encuentra el colocarle a la embarazada una medalla sujeta con una cadena sobre la mano derecha, y si estando en esta posición se mueve formando círculos, el fruto de la gestación será hembra y varón si en su movimiento describe una cruz”.

En ocasiones el parto acontece con pasmosa lentitud estando rodeado de abundantísimas costumbres populares que es imposible ahora, siquiera, enumerar. En algunos lugares, por citar una de ellas, existe el hábito, poético sin duda, de colocar en la mesilla de noche (cuando los partos se asistían en domicilio) una rosa de Jericó en agua, con la esperanza de que cuando sus pétalos estuvieran abiertos el parto también habría concluido con total éxito y contento materno.

Portada de ‘The Birth of Mankind’, 1540

Nada de esto es posible realizar otras veces, pues el alumbramiento acontece con desmedida rapidez; es lo que M.A. Arribas llama “parto por sorpresa”. Así nació el emperador Carlos de su madre Juana la Loca en Gante el 24 de febrero de 1500 (el mismo día aunque lógicamente de otro año, cuyo secreto es bien guardado, que lo hizo el autor de este artículo). Por sorpresa nació Enrique IV, y también lo hizo Napoleón el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, sin asistencia alguna, algo que choca con la profusión de asistentes al parto en 1811 de su esposa la emperatriz María Luisa, pues cuéntase que estaban presentes veintidós personas: Napoleón, los doctores Corvisart, Dubois, Bourdier y una enfermera, Yvan, además de nueve damas de la Corte, cinco camareras y dos azafatas de guardarropía. Fue un parto difícil.

Durante mucho tiempo la asistencia a los partos estaba vedada a los hombres, por muy sabios médicos que fueran considerados, y eran sólo las mujeres, por pudor y decencia, las que tenían acceso a la cámara nupcial, con lo cual se daba la paradoja de que médicos muy acreditados en el tratamiento de cualquier patología no habían visto, y menos asistido, ningún parto. Las crónicas cuentan que en 1522 en Hamburgo el doctor Wert se disfrazó de mujer para poder ver al menos el nacimiento de un ser humano. No contó él con la inexactitud y escaso primor de sus artificiales aderezos femeninos y fue descubierto in fraganti, y en lo sucesivo no pudo ejercer su profesión por toda la eternidad pues fue juzgado y quemado en la hoguera.

A estas alturas no sabemos qué actitud sexista sería mejor, pues si se consultaba a algún médico varón para corregir las patologías del parto sus remedios podían ser similares a los que el famoso doctor Laguna prescribía, para favorecer el parto. Tomen nota: “aplicar a la natura de la madre boñigas secas y pulverizadas para ayudar a la expulsión del feto, o estiércol de caballo crudo o cocido en vinagre, o telas de arañas, o arañas quebradizas, aplicándolo en las partes vergonzosas de la mujer”. Sin la asistencia de médico y por mor de remedios iguales o similares a éste, murió en el postparto Isabel de Portugal, esposa de Carlos I.

En los sistemas de atención sanitaria, y hasta hace poco tiempo, la asistencia a los partos estaba reservada a las matronas exclusivamente, incluso en la sociedad musulmana donde la mujer ocupaba un papel más que secundario, ya que los médicos árabes tenían prohibido como norma social tocar los genitales de mujeres desconocidas. Sin embargo, más adelante, ante situaciones graves se levantaba temporalmente tal prohibición y los médicos eran llamados a la cabecera de la parturienta. Esta actitud domiciliaria chocaba con la buena organización posterior de los hospitales árabes, donde existían, como en el de Mansur en El Cairo salas exclusivas para enfermedades de la mujer.

Hasta el siglo XII encontramos a las mujeres sin titulación alguna asistiendo partos, poniendo en ello mucha mejor voluntad que conocimientos. Y esto viene sucediendo así hasta que la Escuela Médica de Salerno (verdadera Facultad de Medicina) admite a dos mujeres, Abella y Trótula. De Abella tenemos pocos conocimientos históricos, pero sí de Trótula de Ruggiero (1110-1160), esposa de uno de los fundadores de Salerno, Joanes Platearius, de la que sabemos que se dedica al estudio, pero desde la Escuela, de las enfermedades de la mujer y del niño, habiéndonos legado sus conocimientos en De passionibus mulierum que se imprime por primera vez en 1544. La Escuela de Salerno representó, ni más ni menos, que la transición entre la medicina monástica y la laica.

Trótula, entre las muchas técnicas que recomienda, indica la necesidad de hacer protección perineal en el parto y suturar los desgarros que pudieran producirse. Incluso aconseja recetas de cosmética para la piel femenina contra las arrugas y posiblemente a ella se debe la fórmula del primer lápiz de labios, a base de miel, jugo de remolacha, calabaza y agua de rosas. No olvida el cuidado de los dientes que deben limpiarse con infusión de corteza de nogal, ni el de los cabellos que pueden ser abrillantados “calentando abejas en un recipiente de metal y triturarlas con aceite hasta convertirlas en una pomada brillante muy apreciada”.

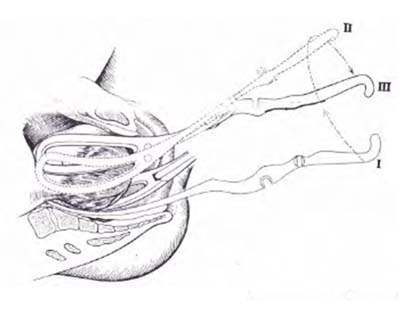

Forceps

Desde que ‘Lucy’ se puso de pie y alargó su pelvis ósea –ya lo he relatado– algunos partos se hicieron difíciles o imposibles, por lo que los asistentes a ellos no hacían más que cavilar con objeto de encontrar algún método que facilitase por vía natural tan penosa situación. Tuvieron que pasar siglos hasta que un tal Chamberlen, partero británico, en 1628, inventase un instrumento, el fórceps, dotado de dos ramas que trata de adaptar a la cabeza fetal para guiarla en su viaje hacia el exterior.

El tal Chamberlen atendió de esta suerte a la reina Henrriett y más tarde otro Chamberlen, Hugo (1664-1723), asiste con el nuevo artilugio a la reina Ana. El fórceps fue usado por este familiar de comadrones bajo el más riguroso de los secretos, de tal forma que llamados a asistir un parto, portaban el instrumento debajo de la capa, que extendían luego sobre el lecho de la parturienta, y así, de esta forma, como si de una cámara oscura se tratara, manipulaban y extraían el feto, ocultando de nuevo su invento bajo la “capa que todo lo tapa”.

Maniobra de LaChapelle

De todas formas el tiempo liquida todos los secretos, y en el siglo XVIII el fórceps de Chamberlen es modificado por varios, entre ellos Levret (1747) que añade la curva pélvica a las ramas y luego es objeto de muchas modificaciones para llegar al ya perfeccionado de Tarnier (1828-1897) que adiciona una curva perineal y un tractor en línea con el eje genital, y que ha llegado a nosotros casi sin modificaciones.

También pusiéronse de moda, además del forceps, en los siglos XVII y XVIII diferentes sillas para parir, como la de Heister, que describe muy bien el Dr. Carlos Dauden (Toko-Gin. Práct, 55, 8, 409-413, 1996) y que se da a conocer en un libro de Embriología Sagrada de Monseñor don Manuel Cangiamila. Muchas modificaciones a esta silla siguieron luego.

Famosos obstetras sobresalieron en esta época (s. XVII), entre los que no debo omitir a Francois Mauriceau, hombre que rebosaba vanidad y egocentrismo, hasta el punto de que en algunas ediciones de sus obras se representaba señalando con una mano el sol y sosteniendo un libro en la otra, con la siguiente inscripción en latín: “es el sol y no la sombra lo que me guía”. Su egocentrismo le llevó a enemistarse con el resto de los cirujanos y obstetras contemporáneos, lanzándose toda clase de insultos y groseros epítetos, hecho que no era infrecuente entre los integrantes de la profesión médica de aquel entonces. De todas formas, Mauriceau fue una figura en la obstetricia de aquellos tiempos y su obra está plagada de recomendaciones, unas juiciosas y otras extravagantes. Juzgue el lector:

– Aconsejaba la abstinencia sexual al comienzo y al final del embarazo por riesgo a la “superfetación”.

– Era enemigo del fórceps, hasta el punto que retó a Chamberlen a practicarlo en una mujer de pelvis excesivamente estrecha. El resultado, lógicamente fue el óbito de la enferma lo que, parece ser, no importó demasiado a Mauriceau con tal de ver humillado a su colega.

– Sus observaciones científicas, por otra parte, nos las ha legado en sus obras: Tratado de las enfermedades de las mujeres embarazadas y de aquellas que han parido (1668-1694) y Observaciones sobre la preñez y el parto de las mujeres (1694). Allí trata de aspectos varios, como la esterilidad, los trastornos menstruales, los abortos, la eclampsia y la fiebre puerperal.

– Describió por primera vez un embarazo tubárico y describió la técnica de las embriotomías, no siendo partidario de las cesáreas. Aconsejaba la sutura de los desgarros perineales y la rotura prematura de las membranas en caso de hemorragias por placenta previa. Abandonó todo tipo de silla obstétrica por el uso de la cama de partos.

– Pero por lo que es más conocido es por su célebre maniobra, que lleva su nombre, para extraer la cabeza fetal en partos de nalgas y que todos aprendimos en la Facultad (yo en el libro de Tocurgia del profesor Botella): “…A esta maniobra los alemanes e ingleses tienen la mala costumbre de llamar de Veit-Smellie; pero como quiera que Mauriceau la describió ya en el siglo XVII, Smelie en el XVIII, y Veit a fines del XIX, quiere decir que esta maniobra debe llamarse de Mauriceau, pues hacía más de un siglo que había sido ideada, cuando los otros autores la reinventaron a su vez…”.

Sala de consulta. Fargas Roca M. Tratado de ginecología. 1910

Mauriceau se movía, en otras patologías, muy cercano a las supersticiones de la medicina popular. Era lo que ocurría con la etiología de las mastitis, llamadas por las gentes “el pelo”, porque se atribuía a la que la puérpera se había tragado uno de los suyos. Aun en algunos sectores del medio rural persiste tal denominación. Pues bien, en el Tratado de las enfermedades de las embarazadas, de Mauriceau, podemos leer: “Del cuajamiento de la leche vulgarmente llamado `el pelo’: Habiendo la mujer tragado algún pelo que es tan rápida y fácilmente llevado a la sustancia fungosa de las mamas, ella siente un gran dolor, que no se calma hasta tanto no se haya hecho salir el pelo con la leche, sea presionándolo, sea succionándolo”.

Fue en el siglo XVIII cuando se va imponiendo la dedicación específica de los cirujanos a los diferentes campos de la patología. El aldabonazo lo dio la creación de los Reales Colegios de Cirugía, que junto a las Facultades de Medicina, imparten estas docencias expresas. Será pues el cirujano quien entre en el campo de la obstetricia, como lo hizo, antes o después, en el resto de las especialidades quirúrgicas. Se les llamó “comadrones” o “parteros” y costó no poca oposición a que esta actitud profesional se adoptase, siendo en la década de los cuarenta del siglo XX cuando se legisla que los obstetras deben provenir de los cirujanos latinos y que las comadronas también deben cursar estudios específicos.

Ángel Rodríguez Cabezas

Ángel Rodríguez Cabezas

Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas,

Sociedad Española de Historia de la Medicina,

Sociedad Erasmiana de Málaga

Bibliografía

- Arribas MA. Mito y Medicina. Serie publicada en Noticias Médicas en 1993 y 1994.

- Martínez-Falero J. La Medicina en América antes y después del descubrimiento. Fascículo III. Alter.

- Dauden Sala, C. La silla agujereada de Heister para parir. Toko-Ginecología Práctica, 55, 8. 1996.

- Carreras Padrás M. Francois Mauriceau. Partero del siglo XVIII. Minutos Menarini. Nº 149. 1987.

- López Piñero JM. Historia de la Medicina. Historia 16. 1990.

- Lyons AS. Historia de la Medicina. Edic. Doyma. 1980.