Sin duda, las alteraciones de la morfología corporal, la fealdad, no ha sido nunca el objeto principal de la creación artística. No obstante, lo primero que tendremos que distinguir, como lo hace Umberto Eco, es entre la fealdad en sí misma y la fealdad formal, como desequilibrio en la relación orgánica entre las partes de un todo. Esta fealdad formal puede, desde las teorías estéticas de Grecia, ser redimida por una representación estética fiel y eficaz. Aristóteles en su Poética habló de la posibilidad de realizar lo bello imitando con maestría lo que es repelente; y Plutarco en De audiendis poetis nos dice que en la representación artística lo feo imitado sigue siendo feo, pero recibe como una reverberación de belleza procedente de la maestría del artista. Así pues, la fealdad, en nuestro caso entendida como alteración de la morfología corporal, no ha dejado de estar presente en el arte de todos los tiempos.

En la mentalidad humana más profunda lo feo ha sido equiparado a lo malo y así lo entendían quienes contemplaban una obra de arte sin que fuera preciso dar a ese espectador una exégesis previa sobre lo que se había querido representar. Los seres de estirpe divina pero de acción maléfica sobre los hombres o la naturaleza aparecen de ese modo como seres deformes, incluso en las culturas fundamentadas en la Biblia según la cual el ser maligno por antonomasia, el diablo, habría sido en origen la más bella de las criaturas celestiales: Luzbel.

Religiones politeístas como la griega y la romana, que son las que más han influido en nuestro acervo cultural, tienen en las creaciones de sus artistas un buen número de figuras deformes que representan esa idea de maldad o, cuando menos, de visión satírica de los defectos humanos. Otras culturas más lejanas, como las orientales o la hindú, también echan mano de este mismo recurso estético aun cuando en ellas los conceptos de belleza y fealdad sean con frecuencia bien distintos a los de nuestro pensamiento grecolatino.

Figura 1. Cristo llevando la cruz, Jerónimo Bosco, 1510, Museum voor Schone Kunsten, Gante

Durante la Edad Media la pintura y, sobre todo, la escultura constituyeron la manera de impartir una educación social y especialmente una catequesis religiosa a una población ágrafa y analfabeta en su inmensa mayoría. Las portadas, fachadas, capiteles y canecillos de la arquitectura medieval, desde la catedral a la más humilde de las iglesuelas rurales, están llenos de creaciones, muchas de ellas magistrales, en este sentido. Los vicios, los pecados, las malicias de la sociedad encuentran su representación allí, hasta el punto de que se han podido elaborar auténticos “diccionarios” de la simbología románica con imágenes que estaban muy claras para quien las contemplaba en su tiempo y que, sin embargo, precisarían de una prolija explicación escrita o verbal si quisiéramos hacerlo entender de otro modo.

Con la llegada del Renacimiento, teñido en todos los aspectos de un declarado antropocentrismo, los artistas, para este mismo fin, abandonan en su mayoría la representación de monstruos para centrarse en reproducir individuos con acentuada fealdad en sus rasgos, por otra parte absolutamente humanos. El Bosco y Pieter Brueghel el Viejo, cuyas obras están en muchos museos españoles, nos presentan en sus cuadros, todavía de inspiración y destino principalmente religioso, a sujetos diríamos que caricaturescos y su fealdad se hace contrastar explícitamente con la belleza armónica de los otros personajes como puede ser la figura de Cristo. Véase el Cristo llevando la cruz de El Bosco (Figura 1).

Figura 2. Ilustración del Libro de los Monstruos de Ambrosio Paré

En los comienzos de ese mismo Renacimiento el interés de algunos miembros de la alboreante ciencia, no artistas propiamente dichos sino estudiosos de la morfología corporal y de sus variaciones, van a publicar libros sobre esta cuestión que despertaron una singular atención en todos los estratos de la población que con el invento de la imprenta en el siglo XV iban a tener la oportunidad de disponer de esos textos, todos ellos profusamente ilustrados con grandes dosis de imaginación y poco o ningún rigor empírico. Frente a obras auténticamente científicas como De humani corporis fabrica de Vesalio (Basilea, 1543), en siete tomos ilustrados seguramente por algún discípulo de Tiziano y dedicado, muy significativamente, al emperador Carlos V, aparecen en las bibliotecas obras como Monstruos y Prodigios (París, 1575) de Ambrosio Paré (Figura 2), eminente cirujano y creador de notables avances en cirugía y en obstetricia, o la de Aníbal Aldrovandi Historia de los monstruos (Bolonia, 1642) que representan figuras que entran de forma directa en el catálogo de la monstruosidad. Un tiempo antes (1356), aún sin imprenta, había tenido gran difusión, pero limitada a determinados círculos de estudiosos, la obra El libro de las Maravillas, de autor anónimo aunque conocida por el nombre de su protagonista imaginario Juan de Mandeville (Figura 3), que se adorna con dibujos tomados de relatos semifabulosos escritos y divulgados durante la Edad Media o los prolegómenos del propio Renacimiento, muchos a imitación descarada del famoso libro de ese mismo título escrito por el viajero Marco Polo.

Figura 3. Polidactilia, del Libro de las Maravillas de Juan de Mandavila, 1356

Durante los siglos XVI y XVII, las centurias que acogen con amplitud el Siglo de Oro español, van a coexistir en nuestra patria las obras artísticas destinadas a fines religiosos y decoración de templos con una creciente presencia de pinturas dedicadas a representar escenas de la corte y la nobleza, encargadas por los miembros de estos estamentos sociales. En este último tipo de creación pictórica aparecen no sólo los personajes que protagonizan la vida palaciega sino también los individuos que les acompañan en la cotidianeidad de su existencia. Y es precisamente aquí donde vamos a encontrar la mayor galería de sujetos afectos de alteraciones de la morfología corporal. En este sentido la alta sociedad española no se distinguía en sus costumbres de la de otros países europeos.

En la corte de los Austrias, especialmente desde Felipe II a Felipe IV, era habitual la presencia en salones y otras estancias de los que genéricamente se denominaban “hombres de placer”, aunque en ocasiones se tratase de mujeres. Eran estos sujetos individuos deformes en lo físico, y en muchas ocasiones disminuidos también en lo psíquico, que acompañaban a los señores y a sus hijos con una doble función que hoy nos cuesta entender. Por un lado, el de puro objeto de diversión por su solo aspecto físico o por sus actos y dichos ridículos y no pocas veces procaces que rompían la rígida etiqueta social. Por otro lado, como muestran estas pinturas, al vestir a esos sujetos con ropajes en todo similares a los de sus señores querían mostrar por contraste la magnificencia de estos; incluso en ocasiones se les daban nombres que remedaban los de los dueños o sus títulos nobiliarios para que ese contraste fuera aún más manifiesto. Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache admite que haya graciosos en las inmediaciones de los poderosos, pues es cosa necesaria que tengan entretenimientos y muchas veces solo estos les dicen las verdades; también hay otros, dice, “que sólo sirven de danzar, tañer, cantar, murmurar, blasfemar, acuchillar, mentir y ser glotones; buenos bebedores y malos vividores”, pero son estos los que gustan a los príncipes y a ellos les dan “joyas de precio, ricos vestidos y puños de doblones, lo que no hicieran a un sabio virtuoso y honrado, que tratara del gobierno de sus estados y personas”.

Estos hombres y mujeres “de placer” terminaban no pocas veces por ser miembros destacados de palacios reales y cortes paralelas de la nobleza. Es cierto que se disponía de ellos como de un bien mueble cualquiera, vendiéndolos, cediéndolos o regalándolos entre unas familias y otras; pero también lo es que su aparente insignificancia en un medio en el que se desenvolvían con absoluta soltura y su consiguiente acceso “inadvertido” a lugares donde se dirimían cuestiones no sólo familiares sino también de alta o baja política, era una ventaja que en ocasiones se aprovechaba para hacer de ellos una especie de confidentes y de espías para quienes en cada momento eran sus señores naturales.

El censo completo de tales personajes sería demasiado extenso para un artículo como éste, pero hay quien lo ha hecho de forma prácticamente exhaustiva como José Moreno Villa que publicó en México en 1939 la obra Locos, enanos, negros y niños palaciegos. El autor dedicó varios años a recopilar la nómina de estos individuos, que cifra en 123, y buscar los datos biográficos de los mismos, aunque se ve obligado a confesar: “De ninguno de ellos se puede hacer una verdadera biografía. No hay datos de nacimiento, lugar o familia, salvo en casos excepcionales. En general sólo puede averiguarse la fecha de entrada, las mercedes que reciben, lo que comen, visten y, acaso, la defunción. Son pequeños héroes que, si alegraron el Alcázar viejo, no han dejado más rastro en la historia que algunos retratos y unas fechas”. También describe detalles como éste: “la repetición de esta frase: “que vino de Zaragoza”, trae consigo la deducción de que esta ciudad abastecía de locos y enanos mucho más que otras de España. Y es que allá existió un famoso manicomio. Algunos de los dementes fueron traídos a prueba y devueltos por no servir, sin duda, para la diversión de la Corte o porque su estado patológico sobrepasaba los límites deseados”. Flandes y Polonia eran tierras de donde también venían muchos enanos para la corte española; otros venían de Italia o Portugal.

Más recientemente, Fernando Bouza publicó un detallado estudio sobre el mismo tema titulado Locos, enanos y hombres de placer en la corte de los Austrias. Oficio de burlas. Contiene numerosas biografías y explicaciones de los nombres y atributos que se otorgaban a enanos y bufones que a veces eran tildados de “sabandijas palaciegas”. Frente a la literatura moralizante que ataca a menudo la presencia de bufones en la corte, el autor nos dice: “La fuerza de estas sabandijas palaciegas era mucho mayor de la que en principio se podía presumir: además de contar en su haber con el miedo que despertaban sus burlas feroces y la más que segura posición de servir de espías en palacio, el rey las tenía siempre cerca de sí”. A ambos textos habré de referirme en este breve apunte, intentando, no obstante, prestar una atención especial a los aspectos médicos que podamos rastrear en sus figuras pintadas por grandes artistas de la época. Algún caso no se referirá específicamente a “hombres de placer” sino a otros personajes que llamaron poderosamente la atención de los pintores y causaron notable impresión en los espectadores de tales obras.

En primerísimo lugar, por representar el mayor número de los retratados, hemos de referirnos a los casos de alteraciones corporales englobables en el amplio campo patológico de los ‘enanismos’.

Figura 4. Las Meninas, Velázquez, 1656, Museo del Prado, Madrid

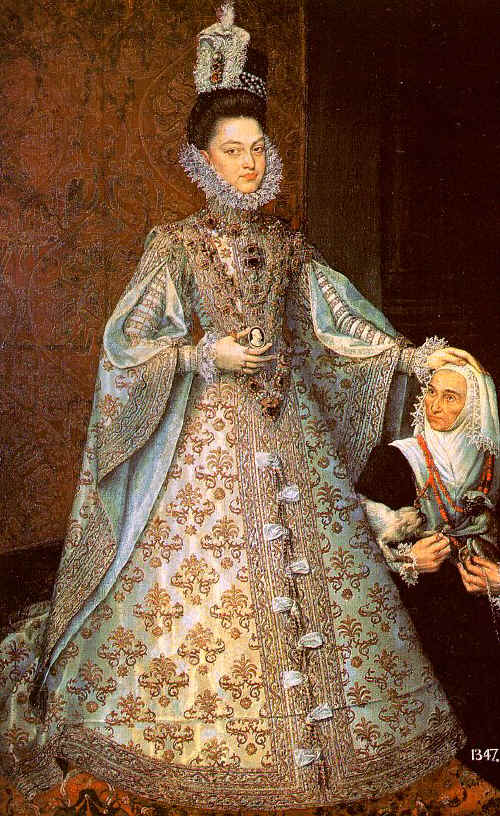

El cuadro más conocido de este periodo artístico –y considerado, con razón, una de las obras de la pintura universal más importante de todos los tiempos- es, sin duda, Las Meninas (1656) de Velázquez (Figura 4), titulado por su autor como La familia de Felipe IV y destinado a las habitaciones más privadas del rey. En realidad, de tal familia, entre las once personas retratadas, no aparecen más que la infanta Margarita, verdadera protagonista del cuadro, y, en un ingeniosísimo alarde del pintor, los reyes Felipe y Mariana reflejados en un espejo que convierte la obra entera en un prodigio de perspectivas, de puntos de vista, que hacen que el espectador tenga necesariamente que integrarse en el conjunto de la escena. Las “meninas” no son más que dos doncellas, eso sí, de alta cuna, al servicio de la infanta, aunque se hayan alzado con el protagonismo del título. Y allí, en esa escena tan familiar, tan “casera”, que Velázquez, en otro vuelco de la perspectiva, pinta sin pintar –puesto que el lienzo ante el que se encuentra debe de ser otro cuadro distinto- vemos dos casos notabilísimos de esos enanismos. Allí están Maribárbola, hija de un servidor de la corte, una mujer acondroplásica, y Nicolás Pertusato, de 21 años de edad, de origen italiano y que alcanzaría importantes cargos en la administración de palacio, un caso típico de enanismo hipofisario, con aspecto aniñado pero sin otras anomalías visibles que su corta estatura. Otro caso de este mismo tipo de enanismo será el Retrato del enano Michol (Figura 5) pintado por Juan Carreño de Miranda en 1680, rodeado de aves exóticas, y que se encuentra en una colección privada en Nueva York. Esta ocurrencia de situar al enano junto con otra figura, humana o animal, que resalte su pequeñez se repite en varias obras, además de en las mismas Meninas con el mastín al que pisa juguetón Nicolasito Pertusato. El contraste con personas de tamaño normal, adultos, pero también niños, lo podemos ver en obras como La infanta Isabel Clara Eugenia con la enana Magdalena Ruiz de Alonso Sánchez Coello en 1580 (El Prado, Madrid) (Figura 6), El enanito de Juana de Mendoza, duquesa de Béjar (1585) (Figura 7) del mismo autor, o El príncipe Baltasar Carlos con un enano de Velázquez (1631. Museo de Bellas Artes de Boston) (Figura 8). En todos lo que el artista buscaba era precisamente destacar al otro personaje del cuadro.

Figura 5. Retrato del enano Michol, Juan Carreño de Miranda, 1680, Colección privada, Nueva York

Figura 6. La infanta Isabel Clara Eugenia con la enana Magdalena Ruiz, Alonso Coello, s XVI, M. del Prado, Madrid

Figura 7. El enanito de Juana Mendoza Alonso Sánchez Coelho, 1585

Figura 8. El Príncipe Baltasar Carlos y un enano, Velázquez, 1631, Museo de Bellas Artes, Boston

En cuanto a la acondroplasia que vemos en Maribárbola, es una enfermedad que se hereda con carácter autosómico dominante. Sin embargo, un 50% de los casos corresponden a mutaciones nuevas como en el caso de este personaje velazqueño de cuyos padres no consta que padecieran la enfermedad. Es quizá la forma de enanismo más conocida entre la opinión vulgar. Excepto en los casos de enfermedad con hidrocefalia o con complicaciones graves de compresión medular la duración de la vida es normal. La estatura media del adulto en la acondroplasia es de unos 131,5 cm en los varones y 125 cm en las mujeres. Pero es muy importante destacar que el desarrollo intelectual de estos pacientes es habitualmente normal e incluso que por su condición de “rechazados sociales” es muy frecuente que desarrollen habilidades intelectuales que les pueden hacer destacar entre personas sin esa anomalía.

La pintura española del Siglo de Oro va a realizar otras obras en las que el sujeto enfermo es el único protagonista. Sin duda en este hecho confluyen dos intereses distintos. Por una parte, el del rey o noble que expondrán esa galería en las paredes de sus residencias como harían con otras colecciones de “curiosidades” de su propiedad; por otro, un afán de virtuosismo del artista que encuentra en la reproducción pictórica de tales “fenómenos de la naturaleza” ocasión de demostrar sus cualidades como retratista.

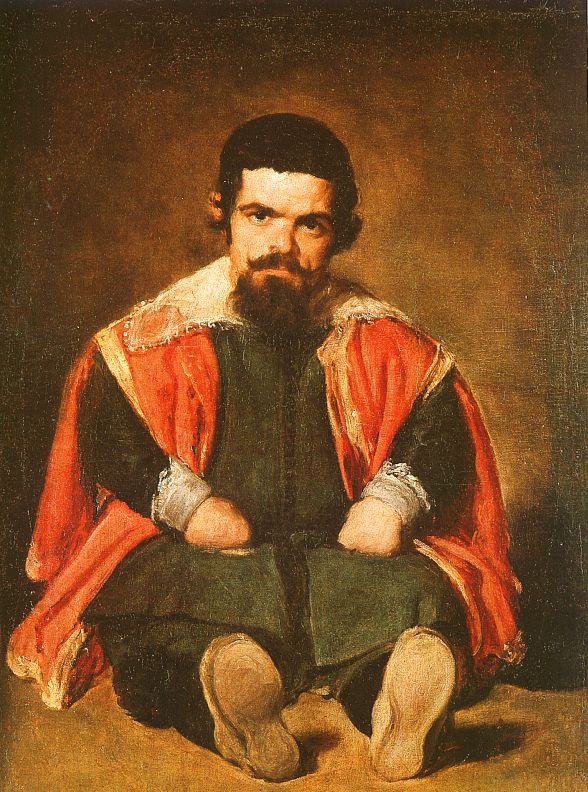

En este segundo sentido podemos destacar algunas de las obras más célebres. De algunos personajes conocemos, gracias a trabajos como los anteriormente citados de Moreno Villa y Bouza, bastantes detalles de su biografía y de su labor en la corte. El modelo elegido suele ser uno de los “hombres de placer” de palacio. Don Diego de Acedo de Velázquez (1644. Museo del Prado) (Figura 9); Don Sebastián de Morra (Velázquez, 1645. Museo del Prado) (Figura 10), llamado El Primo quizá porque su segundo apellido era Velázquez y medio en serio o medio en broma se le suponía pariente del pintor; El niño de Vallecas, cuyo verdadero nombre era Francisco Lezcano, (Velázquez, 1635. Museo del Prado) y que parece corresponder a un caso de hipotiroidismo congénito o cretinismo (Figura 11); El bufón Calabacillas, retrato conocido erróneamente como El bobo de Coria (Velázquez, 1635. Museo del Prado) (Figura 12), en el que destacan signos de retraso mental en el rostro con mirada estrábica (también fue conocido como El bizco) y sonrisa huera.

Figura 9. Don Diego de Acedo, Velázquez, 1644, Museo del Prado, Madrid

Figura 10. Don Sebastián de Morra, Velázquez, 1645, Museo del Prado, Madrid

Figura 11. El niño de Vallecas, Velázquez, Museo del Prado, Madrid

Figura 12. Juan de Calabazas, Velázquez, 1635, Museo del Prado, Madrid

Mas en otras ocasiones los retratados son individuos pertenecientes a familias que se prestan a esta exposición de su defecto sabiendo que sólo será contemplado por muy pocas personas de su entorno más cercano o de la corte que no mostrarán burla sino compasión. Es el caso de Eugenia Martínez Vallejo que fue llevada de niña a la corte de Carlos II como “fenómeno”. Allí la retrató hacia 1680 el pintor de cámara Juan Carreño de Miranda (Figura 13) en dos cuadros ahora en El Prado. En uno la jovencísima modelo aparece vestida con ricos ropajes y en el otro desnuda y, para disimular en algo los rasgos de su deformidad, con añadidos que la hacen semejar a una figura del dios Baco. Ambos retratos se conocen respectivamente como La monstrua vestida y La monstrua desnuda. La mujer está afectada, podríamos decir hoy con casi absoluta seguridad, de un síndrome de Prader Willy.

Figura 13. La monstrua desnuda, Juan Carreño de Miranda, Museo del Prado, Madrid

Figura 14. El tullido, José de Ribera, 1642, Museo del Louvre, París

Por fin hemos de mencionar ciertas obras en que las alteraciones de la morfología corporal se dan en individuos alejados de esa condición de “hombres de placer” pero que el pintor plasma con sus pinceles por puro ejercicio estilístico, como en El zambo, de José de Ribera, El Españoleto, (1642. Museo del Louvre, París) (Figura 14), en que aparece un muchacho afectado de una hemiplejia derecha muy posiblemente originada en el periodo perinatal.

Figura 15. La mujer barbuda, José de Ribera, Hospital de Tavera, Toledo

Otros ejemplos muy significativos serán graves anomalías físicas –que ahora interpretaríamos con abundante literatura científica- que en aquel tiempo se tenían por “monstruosidades” pero dignas de ser retratadas por su excentricidad o por deleite virtuosista del autor. Fijémonos en dos cuadros de dos personajes femeninos. Uno es Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda de Juan Sánchez Cotán (1590. Museo del Prado). El otro, mucho más llamativo, es La mujer barbuda, Magdalena Ventura de los Abruzzos, pintado en 1631 por José Ribera y guardado en el Hospital de Tavera de Toledo (Figura 15). En éste los pediatras encontramos el “atractivo” añadido de que se trata de una mujer lactante, a pesar de su innegable trastorno hormonal.

Algunos autores han debatido sobre por qué siendo estas personas tan frecuentes en la pintura, reflejo de una parte sustancial de la sociedad, no aparecen en otras creaciones artísticas que tenían por entonces tanta o más aceptación en esa misma sociedad como, sobre todo, la literatura y en especial el teatro, verdadero espectáculo de masas al que acudían desde reyes hasta los más humildes villanos. La conclusión más generalizada es que no era fácil disponer de actores con esas características físicas y un, al menos, llevadero talento interpretativo, por lo que los escritores no incluían a estos personajes en sus textos. La condición de “hombres de placer” la venían a desempeñar sobre las tablas los “graciosos” que nunca faltaban en las representaciones.

José Ignacio de Arana Amurrio

José Ignacio de Arana Amurrio

Miembro de Número de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas

Bibliografía

– Bouza F. Locos, enanos y hombres de placer en la corte de los Austrias. Madrid. Ed. Temas de Hoy. 1991.

– de Arana Amurrio JI. “Alteraciones de la morfología corporal en la pintura española de los siglos XVI y XVII”. Cuadernos de Historia de la Pediatría Española. Nº 14. Madrid, 2017. http://www.aeped.es/comite-historia/documentos/cuadernos-historia-pediatria-espanola-n-14-nino-enfermo-en-pintura-espanola-y-latin

– de Arana Amurrio JI. Arte pediátrico. Madrid. Ed. You & Us. 2001.

– de Arana Amurrio JI. El aparato locomotor en el tiempo. Madrid. Ed. You & Us. 2010.

– Eco U. Historia de la fealdad. Barcelona. Ed. Lumen. 2007.

– Moreno Villa J. Locos, enanos negros y niños palaciegos. México. Ed. Presencia, 1939. (Disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).